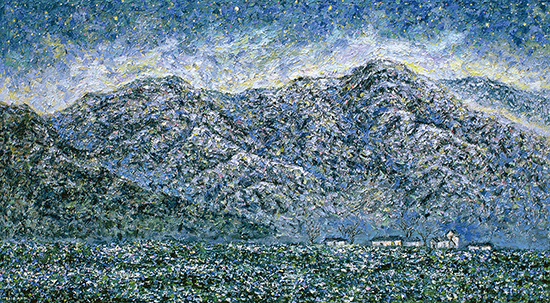

개인전홍보메일(2014)

페이지 정보

작성자 동산에 작성일16-12-13 23:27 조회3,376회 댓글0건관련링크

본문

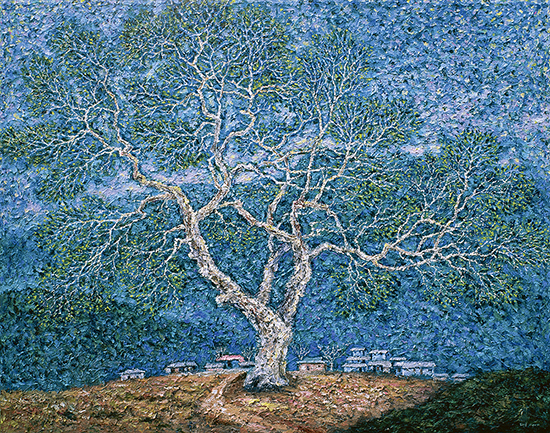

백중기 展

그 동네_162.2x130.3cm_Acrylic on Canvas_2014

가나인사아트센터 2F 제2전시장

2014. 10. 8(수) ▶ 2014. 10. 14(화) Opening 2014. 10. 8(수) pm 5 서울특별시 종로구 인사동길 41-1 | T.02-736-1020

| 아침고요갤러리

2014. 10. 15(수) ▶ 2014. 11. 30(일) 경기도 가평군 상면 수목원로 432 | T.031-584-6701

|

동백_100.2x72.7cm_Acrylic on Canvas_2014

풍경을 노래하다

최돈선(시인)

백중기는 그림을 그릴 때 영월산 동강주 몇 잔을 마시고 가만히 영월 서강의 흐르는 강물소릴 듣는다. 바람일까. 어디서 오는 청색의 메시지일까. 산이 껴안은 무한한 울림에 그는 늘 곁에 놓여있는 애마와 같은 기타를 집어 현을 뜯는다. 그의 음조는 유장한 듯 멀고, 먼 듯 가까이, 영월의 강과 나무와 풀꽃과 들녘을 건넌다. 그리하여 마침내 피안의 푸른 별에 닿아지는, 스스로 닿아지고야 마는 원초의 노래. 그것이 바로 그의 화법이다.

백중기는 화가인 동시에 음유시인이고 현세와 내세를 넘나드는 별의 보헤미안. 그는 화폭에 수많은 길을 내고 수많은 그 길로 하여 생의 굴곡과 애와 환을 붓으로 형상화하고자 한다. 그는 자신의 온 영혼을 화폭 속에다 청색의 색조로 풀어낸다. 피카소의 우울한 청색시대와는 다른, 남과 자람과 소멸의 노래가 그가 추구하고자 하는 모티브이다. 청색을 바탕으로 한 생과 소멸의 노래, 그것이 그의 자연관이요 철학이요 자신이 살아온 생의 역사인 것이다. 그는 바람의 귀를 가진 사람...영월에서 나서 영월 바깥을 벗어나 본 적 없는 그이다.

그가 그려낼 수 있는 건 <낡아져가는 것들에 대한 경의>. 자연에서 나서 자연으로 소멸해 가는 모든 물상들이 그의 소재이다. 일견 단순하면서도 질박한, 어떤 파격조차 드러내지 않는 순수 그 자체의 모습이 그의 진면목이다. 그렇다면 일체의 추상성을 배제한, 그의 그림이 내재하고 있는 본질은 대체 무엇일까.

저 바다_145.5.2x90cm_Acrylic on Canvas_2014

백중기의 그림은 크게 두 가지로 구분된다. 하나는 자연 그 자체이고, 하나는 그 안에 둥지를 튼 마을 풍경이 그것이다. 이것들은 따로 따로 떨어진 것이 아니라 함께 공존하는 상보적 관계이다.

도시 변두리의 마을이 아닌, 계곡과 계곡 속에 알을 품듯이 자리한 마을이다. 그 마을엔 천년을 스쳐 지나갔을 오랜 기차가 달린다. 눈보라를 뚫고 산간 마을을 지나는 그림 <기차는 떠나가네>는 시간과 공간을 넘나드는 초월적 몽환을 보여준다. 마치 테오도라키스의 애절한 음조처럼 먼 산 너머 아련히 메아리를 남기는, ‘기차는 8시에 떠나네’를 연상시킨다.

하여, 그의 그림은 시이고 동화이다.

하지만 그의 그림에서 사람을 발견하기란 쉽지 않다. 그렇다고 단순히 풍경화로서만 그의 그림을 보고 읽어서는 안 된다. 동네슈퍼와 장미다방과 정미소, 비탈길, 좁은 길들이 뻗어있는 높은 둔덕의 집들엔 사람의 흔적을 발견할 수 없다. 몇 개의 그림만이 드물게 사람의 흔적이나 빨래를 넌 풍경을 볼 수 있지만, 그것도 아주 작게 축소되어 있을 뿐이다. 그것이 백중기가 의도하든 의도하지 않든 백중기만이 품고 있는 사람살이인 것이다.

그러나 우리는 놀랍게도 그 적요의 풍경 속에서 자신이 살아온 지나온 날들을 반추하게 된다. 집과 집 사이, 골목과 골목 사이, 비어있는 길과 길 사이, 자작나무와 나무 사이, 회화나무 그늘 안에 깃든 집들 사이, 청색 밤하늘의 은하수 사이, 그 사이 사이에서 우리는 놀랍게도 그가 몰래 숨겨놓은 이야기의 여백을 읽게 된다.

동네슈퍼엔 어쩐지 삼양라면만 팔 것 같은, 기와 얹은 장미다방엔 오랜 화석이 된 늙은 다방마담이 적요의 바깥을 무연히 내다보고 있을 것만 같은, 흰 자작나무 숲엔 외뿔 달린 도깨비가 불쑥 튀어나올 것만 같은, 동네 마을 집들에선 아이들 울음이 싸리꽃처럼 터져나올 것만 같은, 그런저런 이야기가 옹기종기 숨어있을 것만 같다.

그리하여 그의 그림은 왠지 모르게 인간적인 따뜻함을 은연중 드러내게 된다. 없지만 있는 것이다. 비어있지만 채워져 있는 것이다. 소멸하지만 잉태하는 것이다. 낡아있지만 경이롭고 소중한 것이다.

그래서 백중기의 그림은 해석이 필요 없다. 그저 보면 된다. 그저 느끼면 된다. 그저 색채와 색채의 질감이 주는 노래를 들으면 된다. 우리가 늘 그 안에서 놀고, 그 안에서 호흡하고, 그 안에서 울고, 그 안에서 웃고, 그 안에서 꿈을 꾸기 때문이다. 다만 사라져가는 것들에 대한 소멸의식으로 안타까워하기도 하지만, 이미 그것은 또 다른 세계로의 잉태를 의미하기도 한다. 자연은 있는 그대로의 모습을 보여주면서 늘 또 다른 의미의 생명과 변화를 내재하고 있기에.

기차는 떠나가네_120.2x60cm_Acrylic on Canvas_2014

사실 백중기는 다혈질이다. 그림이 주는 고요함과 별의 아름다움과 바다의 쓸쓸함과는 전혀 다른, 어떤 정치적 불의에도 분노해마지 않는 투사적 기질을 가진 화가이다. 그럼에도 그의 심성은 서정적이면서 비의적秘義的인 로맨티시즘을 동시에 지닌다. 그것이 그의 기질이요 그의 매력이다.

그는 슬픔 속에서 꺾이지 않는 결기를, 들꽃들의 흔들림 속에서 민초들의 거센 함성을 듣고자 하는 작가이다. 과연 그의 그림에서 우리는 그것을 읽을 수 있을 것인가. 아직 그것에 대한 해답을 우리는 듣지 못한다. 다만 한 화가의 생이 걸어온, 또 걸어가야 할 본성이 어떤 변화를 가져올지는 어느 누구도 장담하지 못한다. 하지만 그는 자연에 대한 따뜻한 시선, 생명의 움틈과 소멸에 대한 끝없는 천착, 그러한 순수 질정質定의 작업이 중단되지 않고 계속될 것임은 자명한 일이다.

끝으로 백중기 작가의 메모를 소개함으로 그의 지평을 조금이나마 이해하는데 도움이 되고자 한다.

-나만의 독특한 그림방식이 있으니...허물어져가는 집이나 아예 빈 집이나

사멸하여 곧 없어질 풍경들에 나는 무한한 애착을 가진다. 집, 나무, 언덕,

꽃, 바람, 별.. 그것들의 슬픈 낭만.

-나는 산을 그리는 화가가 되리라. 산은 계절 따라 다르고 아침저녁으로

다르고 내가 산을 대하는 태도에 따라 다르기 때문이다.

脈_162x90cm_Acrylic on Canvas_2014

느티나무_162.2x130.3cm_Acrylic on Canvas_2013

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.